路透社报道称,在 OpenAI 解雇山姆·奥特曼之前,几位研究人员向董事会发出了一封名为Q*的信,警告称一项强大的人工智能发现可能威胁人类。信里很可能有GPT5可能很快将具有独立意识的线索,但又还无法证实或者无法向公众公开。

如果真是这样,大模型或者说人工智能的发展速度,已经就远远超过我们现有的认知了,那么下面要说的几点,大家就可以不用看了,因为大模型拥有独立意识的情况下,下面的尝试和应用就都是渣渣。

这次发布会核心有几重点功能:全新的GPT-4 Turbo模型支持高达300页的输入长度;训练数据更新到了2023年4月;增加了处理图像和语音的功能;价格降低了大约3倍;提供版权保护和法律赔偿服务;推出了GPT应用商店GPTs。

这些重点功能的前几项都是针对GPT-4的。当然,GPT-4也是需要付费的。

不过最期待的还是GPT应用商店吧,就看看能不能像苹果应用商店一样,把整个应用生态建设好,当然,最重要的还是GPTs里的应用能够更贴近场景的解决用户问题。

3.1、Wow

美团于近期上线一款名为“Wow”的独立APP,是一款AI伴聊产品,这是AI的一个主流应用场景。

于是我体验了几个典型场景下的AI聊天人物,你别说,还真有那么点意思,但是如果想深入场景,像现实中的健身教练、心理医生一样,交互感和互动性上感觉还需要打磨。

大家如果想体验,也可以搜索下载,里面有多种人物可以选择,例如概念大师、各种动漫人物等。

3.2、BI Copilot

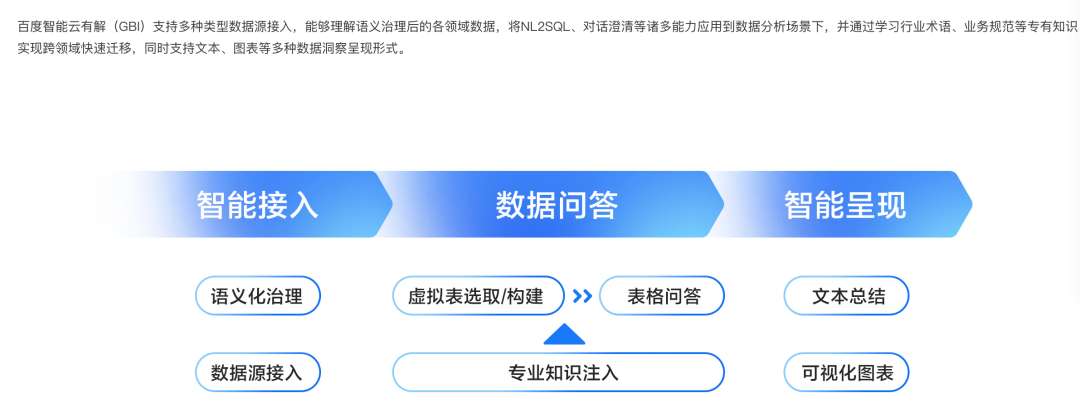

大模型在数据分析领域的应用场景已经是一个明确且大家都在研究的方向,包括大模型的公司、BI厂商和各大厂等。例如百度最新发布了GBI,看演示还是挺不错(但是演示不等于实际应用情况,毕竟咱也没有体验过,如果有体验过的读者也欢迎留言)。

- 文本转SQL的问题

- 企业自身的元数据建设以及数据质量问题

- 一些复杂场景的个性化问题

- 大模型的不可控和偶尔的一本正经的胡说八道问题

以上几个问题的难度和挑战也是挺大的,希望大模型在这个领域的应用越来越完善吧,这样咱们作为数据人,与用户的交互方式会发生比较大的变化,也会有更有意思的产品和应用可以帮助到用户(而不是大部分场景都在做报表和分析报告)。

我最近有一个想法,把“一个数据人的自留地”沉淀近四年的数据专业文章,输入给大模型并进一步训练,最后它会是一个什么样子呢?会不会成为大家日常工作的数据小秘书?会不会和大家有更多的互动和交流。我觉得这个想法可以试一试,有结果了后面来和大家汇报下进展。也许会写一篇专门的文章,也有可能有一个新的产品和大家见面。

最后,大家觉得大模型还能做什么?哪些场景是特别适合大模型的呢?同样,哪些场景现在看来,大模型是明确搞不定的呢?欢迎大家留言讨论。